在《城市坐标的双重思考(上篇)》中,我们回顾了武汉长江中心竞赛设计方案,重点探讨了全面向公众开放的城市网格布局如何构建"都市汇流点"。2024年年中,我们荣幸收到业主华润置地的设计委托,承接一项新任务:根据其指定的空间规划,打造一个融合艺术中心、大型商业楼层、酒店及办公空间的都市综合体社区。

从开放式创作到明确任务,从概念构思到落地实施,本文将进一步思考与探索"何为坐标"与"如何坐标"的命题。在政府规划、开发诉求、未来使用者体验与城市公共利益的多重交织中,我们试图探寻可行路径。项目已于八月动工,艺术中心现已落成并投入使用。

多元交融,混搭街区

公共开放是我们对新坐标建筑的理想愿景。竞赛方案中,"城市聚场"的概念通过激活片区公共空间活力得以呈现;而定案阶段伴随功能定位转变与使用需求细化,"开放"被重新定义为多维空间叙事的融合——涵盖公共与私密领域的交织,以及人流与功能模块的复杂组织。

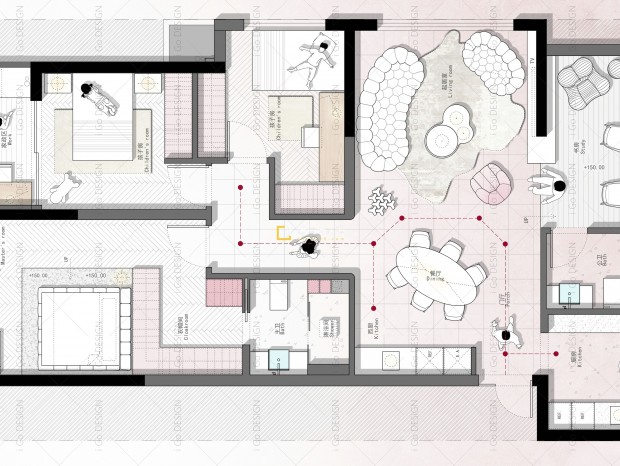

如何在复杂多样的需求中寻求动态平衡,以实现城市空间高效联动、景观资源共享及场所公共性,始终是我们诠释"何为坐标"的底层逻辑。随着项目定位从高端办公园区转向混合功能社区,我们对"坐标"的理解也从宏观的"城市交汇"理念,逐步聚焦为更具体、更贴近日常生活的"混合街区"概念。 与融入城市网格布局的竞赛方案不同,甲方提供的"双Y形+L形"方案在城市纵横网格中呈现出一种异化的空间结构。我们延续竞赛方案垂直分区设计与"生境基座"理念:在人性化尺度上优化比例,引导空间消解异质布局带来的距离感与疏离感;在宏观尺度上通过差异化的建筑形象与高效可达性,确立城市坐标。“栖息地基地”作为一个多层次、多流向的枢纽,促进了不同功能的互动与各类人群的分流。 随着项目功能定位的日益明晰,不同群体对私密性与公共性的诉求也更为明确。因此创造自然栖居地成为化解空间冲突的另一设计主题。通过多层次、灵活的景观策略与河景及周边环境相融合,建筑力求与场地及滨水绿带形成浑然一体的关系,在视觉与功能层面实现与周边环境的开放互惠。 混合、活力、多维、公共 基于竞赛方案提出的“城市聚落”理想原型——便捷的可达性、怡人的尺度、多样的功能与开放的场所,“混合街区”方案从城市、街区和空间三个尺度的关系切入,深化这一理念。从布局调整到尺度协调,从空间策略到复合体验,从完全开放到多层次开放,最大化与环境融合并激发新的活力。 混合体:独特构造,兼容规模 整体建筑延续竞赛阶段的“长江之屏”概念,体量保持纵向三段式划分。八栋板楼采用分段前后错动形式,通过退台扩大室外露台空间,优化横向尺度并强化建筑形态与滨江的呼应,形成富有韵律感的天际线。 底层区域的“全息基座”通过立体化路径将八栋塔楼与周边社区及滨河城市绿带相连,构建出多维公共体系。地面层设计为开放式街块,在10.5米高度打造社区高线公园,借助沿街人性化商业盒子、水平错动的天空街巷、碎片化绿化与消隐的建筑体量,塑造更具亲和力的城市空间尺度。 在塑造武汉这座江城的滨水坐标建筑时,我们很自然地联想到象征长江文化记忆的江水意象。将水波纹转化为建筑立面的韵律语言,玻璃幕墙倒映着浩荡长江,再现波光粼粼的水面视觉效果。 在查阅相关文献时,我们发现单元式幕墙的金属构件竟与宋代画家马远《水图十二景》中描绘"长江万顷"的纹理意象不谋而合。这种关联使得长江流水穿越传统画作的历史场景,得以用全新方式在现代都市语境中被转译与重现。 《向心而活:向心布局,活力循环》 源自早期城市规划概念的Y形布局,地块内的三座塔楼呈向心围合关系,兼具稳固性与私密性。 以中心景观庭院为核心,我们规划了两条"活力环线":外环系统串联滨水绿带、河岸步道走廊、铁路文化走廊及开放式街区;内环则形成连接公园内外的"活力纽带"。这些环线不同程度地打开了空间格局,能根据功能需求有效引导不同人群流动。 以C2地块为例,地下二层停车场与区域地下环路整体连通,释放部分车位供公众使用。市民可通过公共停车场、地下多功能厅或主街入口进入"活力环线"内的共享功能空间。地面层设有面向公众开放的商业步行街、铁路文化长廊及滨河慢行步道。 艺术中心的主入口由8根白色超高性能混凝土树状立柱支撑,形成10.5米高的空间,兼具视觉引导与地标功能。“活力环”中央庭院融合照明、景观与动线设计,通过环形路径实现楼层间高效连通与人群有效流动。 多维:从空间构成到多元体验 “三维”作为空间策略,通过空中连廊、地下空间等元素有效解决了空间维度问题。面对更复杂的人流与功能需求,“多维”策略指向更为融合的体验。通过融入城市客厅、艺术中心、商业区等混合功能,该设计打造出24小时活力社区,既服务于项目使用者,又为公众提供差异化的体验与便利。 中庭空间以多层叠水景观与垂直绿化为核心,融合艺术展览、城市休闲及网红打卡等功能,打造出包容开放的公共活动场所。 艺术中心、多功能厅、健身房、游泳池和休息室等设施分布于地下二层至地面各楼层,充分满足各类社交与康体需求。 公众:层次化的开放性 隐私与公开之间的平衡是该项目功能组织中的另一大挑战。为此我们规划了多层次开放空间体系,以营造项目独特的公共属性。 此处的“公共性”体现为多层次开放逻辑,旨在满足内部使用者、周边社区居民及更广泛城市人群的差异化需求。设计采用花园景观、公共空中街巷与开放绿廊的分层策略,确保各群体诉求得到平衡且有效回应。 高层塔楼基于内部空间与外部河景资源的充分融合,采用了更具可行性的肋格梁悬挑结构,既提供了灵活可变的空间布局,又为不确定的使用场景预留了弹性空间。 Y形布局在滨河街道转角处创造出两个开放空间。通过拆墙策略,我们构建了一个大型共享空间与一个小型共享空间——视觉通廊向城市开放共享,高品质园林景观则为公园使用者和周边居民所共享。 长江沿线城市坐标新定义 长江滨水区承载着深厚的历史记忆与独特的地域文化。在城市化进程持续(尽管速度放缓)的背景下,城市坐标建筑的意义已从单纯的城市标识象征或商业消费中心,扩展为多维立体的高品质城市连接节点。 从传统开放形态塑造的“共享坐标”,到如今多重开放层级构成的“共享街区”,长江潮以新城街区的鲜活氛围与城市记忆激活城市肌理,通过融合公共艺术、商业、文化与生活方式,打造前瞻性的城市生活综合体,不仅为公众提供新型生活空间,更重新定义“坐标”的当代文化内涵。 12月初,艺术中心以国际著名钢琴家马克西姆的首演音乐会为标志提前开放,为公众带来了一次重要的文化体验。这一事件成为塑造城市记忆的关键起点。 经过一年半对滨水城市坐标的探索设计,该项目正稳步迈向实体空间的实现。我们期待它持续创造多元的生活可能和城市记忆,架起城市与自然、文化与公众之间的桥梁。 项目名称 | 长江 建筑设计及设计深化 | line+建筑事务所 总建筑师/项目负责人 | 朱培栋 设计团队 | 吴海文、周阳、邓超、朱雄飞、张群臣、孙瑾、刘浩 示意图绘制 | 杜梦颖 客户 | 余江琨(武汉)房地产开发有限公司 室内设计 | 香港郑中设计事务所(CCD) 景观设计 | 平台设计集团 立面设计 | 西玛立面 照明设计 | BPI照明设计 施工图设计 | 武汉正华建筑设计有限公司 项目地点 | 湖北武汉 建筑面积 | 207,000 平方米 结构 | 框架结构,钢结构 材料 | 超高性能混凝土、仿石铝板、中空Low-E玻璃 摄影 | 陈曦工作室,line+ |

精华推荐

换一换

收藏

收藏  说两句

说两句

发表评论0