|

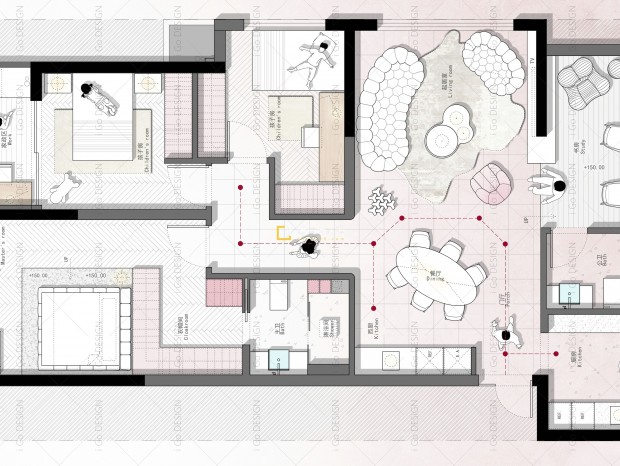

* m1 T7 t* M# ^- a, h' U7 B5 H 喜玛拉雅美术馆展区内,隈研吾将两层楼高的SHARE HOUSE 1:1模型介入其中,阐述如何在共享空间中保留独自发展的“隙间”(图/郭一) 2 P" g0 ~& Z& o& A+ g% B “有没有一句话能够形容现代建筑师?”+ Y0 o1 I9 V$ Y # r% ?6 \ u& { “不得已奔走在国际竞标会这个赛场上的赛马。$ U! @ N! s0 ?2 ]' X* _ ”/ Q3 f- m5 Z$ D5 ?9 e# B: M 隈研吾比常见的日本男人高大,五官有点像北野武,着装和他的建筑作品一样低调。黑西装、休闲裤、米色麻鞋,他依然没打领带,并且执拗地认为打领带会减少寿命。) r/ n1 R+ Q* O5 n0 F 他非常珍惜时间,没有一天不在工作;专访前一分钟,他还在与团队讨论建筑方案,面对白色模型和工地照片,一脸严肃地涂涂画画。 据说,这位日本建筑大师目前在全球范围内有六十多个同时进行的项目。即将在2014年完工的中国项目,包括浙江杭州的中国美术学院美术馆、云南腾冲的旅游地产等。“现在每个月基本都要来一次中国,算起来大概来一百多次了。” / H( ]$ ~+ Q' p+ I. z9 T2 w 这几年,随着个展及诸多项目在中国开启,在安藤忠雄与矶崎新之后,更多中国精英开始读他的《负建筑》,并懂得欣赏他那些有着朴素美感、充满盎然禅意的建筑作品。3 F3 N3 g( @( N. E$ u* k) z “我想让建筑成为一个不断变化的现象,随着气候、季节、地点不断发生变化,甚至在不同人眼中,不同的视角、不同的移动速度中,都能够有对建筑不同的感受。” 3 }8 E0 c/ ~" G" p. c5 d 隈研吾善于利用环境特征进行设计,正如他在中国最广为人知的作品“长城下的公社•竹屋”,及其代表作三得利美术馆、莲屋、“水/玻璃”等。这些作品体现了他对建筑的深层思考与其建筑理念的嬗变:不局限于建筑本身,而更侧重于建筑与人类、与自然的关系。0 P0 a& N) ?5 ^6 o, p 7 |4 {2 c t* d+ u3 f “建筑自身存在的形体是可耻的。我想让建筑的轮廓暧昧化,也就是说,让建筑物消失。” 3 T) Y2 l! `9 [% G2 Z8 i9 Y0 P% L 从其著述及访谈来看,酷爱读书的隈研吾有时更像是一位思想者。他曾有专文提及凯恩斯经济理论对建筑设计产生的影响;他将民主主义与建筑流派结合来谈;他探究建筑师品牌及其现象对社会创造力的伤害;他对住宅委托人和建筑师的关系有一针见血的批判……- \ A1 Q* C, b" U$ z- Q 0 K' ?" r# D4 |0 R4 S9 l, }7 W “我们的欲望希望我们把建筑物从周围环境中分割出来,我们忘记了建筑的本意是让我们容身、居住得更舒服,但我们却一味将建筑当成‘物’,在其身上画满各种符号,直至将我们自身淹没。”隈研吾认为,21世纪,看似很弱的“负建筑”才是人们真正需要的。! `$ k6 b: [/ b: v& F# [ 今天,不止专业领域在谈论隈研吾。影视作品中,志明与春娇的爱情在他设计的“竹屋”中升华;日剧《最后的灰姑娘》里“女汉子”筱原凉子所寄居的住宅也是隈研吾的手笔。这位建筑界“新弥生派”的代表人物,早已受到各方的“跨界”青睐。 “后现代旗手”低调转身2 I F9 h. Q, v5 U7 K/ J 2 _ P# c7 e" k 生于1954年的隈研吾,见证了日本建筑发展的黄金年代。# c" ^+ R; W3 O$ B1 b1 [ 1964年,小学四年级的他,踏进了大建筑师丹下健三设计的代代木体育馆(东京夏季奥运会主场馆)。“阳光沿着美丽的房顶曲面从天而降的样子,我到现在都还记得清清楚楚。”3 ?6 e7 W. ^; k/ g/ \7 g7 W+ @ 那时的东京,民用高层建筑极其少见。这座史诗般的奥运场馆让隈研吾感受到建筑物强烈的存在感。“那时别人家的房子很多都是用新型建材搭建的,只有我家是木结构的平房,又旧又暗……我带着自卑情绪开始思考‘家’到底是什么。”8 L) [# C/ R+ { ; T1 c0 o! m0 f* H4 ? 隈研吾的父亲生于明治年间,喜欢修缮工作,隈研吾记得,在他小时候,一家人的爱好就是改建房子。“在家庭会议上,家里人会说出自己的意见和愿望,为了贯彻自己的主张,就算是小孩也会收集数据进行论证,如今(我的工作模式)也是如此。”+ X) t2 s7 ^ ~; \+ V 在东京大学建筑系学习时,隈研吾追随的都是深受现代派及柯布西耶影响的日本建筑师。他的授业老师原广司,继承丹下健三的现代派脉络,研究及建造密集城市。在留美归日的建筑师桢文彦那里,隈研吾学习到日本新陈代谢派的设计营造方式。“有次在桢先生事务所里做模型,桢先生指出模型有尺寸错误,我答‘我认为那是您的错觉’,现在想起来还会脸红。”# l0 X8 |9 ]7 s$ A" J8 D! g; g5 l # @, Y( m4 D# @+ G& c2 J 1979年获得建筑学硕士学位后,隈研吾前往哥伦比亚大学访学。“去纽约前,其实我对日本文化并不感兴趣。那里一位美国朋友对我的背景非常好奇,常常问我有关日本文化的问题,我才开始认真研究起来。我清楚记得,那时我有个榻榻米,我和那位美国朋友坐下来享受简单的茶道,其间我们开始谈论美日文化差异,那是我走向日本建筑传统的转折点。” 他回到日本时已是1986年——日本建筑业的蓬勃期。“那是后现代主义盛行的时代,差不多30岁,就可以设计一座建筑,大批的年轻建筑师以设计特立独行的建筑为荣。”回顾事业初期,隈研吾不无遗憾,“1991年设计的M2大楼是自己最不喜欢的建筑。” “M2”大楼位于东京世田谷区,外观充斥着古典主义立面与玻璃钢的“混搭”,中央还有一根突兀的古希腊爱奥尼柱式巨柱。隈研吾曾因这座建筑的奇诡创作被奉为“后现代旗手”,但“M2”建成不久,因泡沫经济幻灭,很快变身殡葬厂。时代一转身,隈研吾立刻被视作“建筑罪恶集权化”的始作俑者,此后12年间他没接到过一个东京的工程项目,只能“被发配”到建筑地缘政治的边疆——四国岛上做设计。 " C, H1 n& w# M3 S7 X) J. J 也正是这一低潮期,接手高知、爱媛等地工程时,这些小城不尽相同的自然环境与社会状况让他首次考虑建筑的适用性和生态性,独特的理论和风格随之形成。1994年至2000年间,这些地方工程屡获日本各大建筑设计类奖项,2001年“石博物馆”获得国际石造建筑奖,次年自然木造建筑精神奖为他赢回国际声誉,他得以重新开展东京的工作。 $ [% d+ T! y! L4 n6 J9 u0 m “‘M2’的问题在于它过强,造出来后胜过周围环境。”“M2”以后,他的风格逐步“弱”化:开阔的庭院、半透明的空间感、以墙壁栅栏或玻璃建起的通透立面,加之适度引入水、竹等装饰元素,那些能呼吸的建筑极受欢迎。 “我喜欢那些柔软、自然间本身就存在的材料,参与地方工程时,我尝试将木材、纸、土、玻璃等材料用到建筑中,它们的使用对弱化建筑物的观感起了重要作用。” 在建筑的隙间呼吸( h6 u( Q7 P, {# Q. E3 E- L4 p: E “混凝土盒子这样封闭的形式让我浑身难受。待在这样的盒子里,呼吸不畅、身体拘束、体温也好像被吸走似的。” / P& P5 ?: r, p! T0 R3 f8 \5 n, x 上海喜玛拉雅美术馆贵宾室,隈研吾坐在沙发上,身板挺拔、态度谦和。贵宾室外是前来观看“隙间——隈研吾2013中国展”的众多观众。+ |' {& Y/ b( A. p" `9 U! [ - `$ H0 |/ x2 H* w3 L, w8 [ 所谓“隙间”,是隈研吾在十多年来的作品中一直在尝试的概念。他认为,物与物挤在一起、没有缝隙的状态,不仅会显得透不过气,更重要的是难以应对环境、状态以及使用方法的变化。“20世纪为了追求强度和精度,建筑放弃了隙间,最终令其难以适应社会和生活的变化,变得脆弱、不自由。打造拥有隙间的建筑,就是为了令建筑重获自由。” 展区内,隈研吾将一个两层楼高、类似群住房的1:1实验模型介入其中,在0.25cm厚的结构合板上打口,令其相互咬合,以简单的连接方式搭建出整件作品。隈研吾设想,居民可以随意使用这种规格化的材料,搭建属于自己的share house(共享住宅)。) m v3 `% ` J3 Z i1 v5 T+ n “我想建造一座像森林一样、拥有足够隙间的share house。”) N. N3 X8 g- M/ _2 T2 A 9 |9 y. N" ?: }) g% ? 隈研吾表示,在写《十宅论》时,他已考虑到,在私人住宅和集中式住宅中间应该有一种存在,它就是share house。“此前高速发展时期,日本受欧美影响,强调个人,大家都希望自己有个私密空间。随着人口结构变化,日本出现很多这类共享场所,最典型的是老人院等福祉设施,针对原本家庭破裂的人员,将他们重新组织在一起。每个人既有自己的私密空间,也有一个大家共同参与的场所。在这过程中也许会孕生出更多家庭、社会结构的可能性。我希望这种结构可以对社会产生些积极的推动作用。” + Z$ o+ k6 s4 e/ {, ~) B 多年来,隈研吾用石头、木材和竹子在留出隙间的前提下打造建筑,发现全新可能。 “一个临静水、在深山的房子。我在房子和河流中间注入清水,种上莲花,从而使得这个居所藉由莲花表达它的存在,通向河流,并继续通向河流对岸的森林。”隈研吾介绍作品“莲屋”,这座建筑由洞形露台和西洋棋棋盘般的轻型多孔墙面组成。“我希望用石头来衬托莲花花瓣的轻盈,我以厚重的材料,石头,来创造一面灵动的墙,风可以从中吹过。”9 _- t4 j: a- X9 ^ 隈研吾最为国人熟识的“竹屋”也是“结庐在人境”的名作。“我们拿到一块长城边上的坡地,我设计的竹屋完全是因山势而建,正中像有一个个洞,是竹子的缝隙,我称为建筑物的窗户,通过它,建筑和周围环境融合一体。张艺谋奥运会宣传片里所拍摄的景象,就是通过这个窗户来体现的。”设计过程中,好友坂本龙一的电影配乐也对他产生影响,“‘竹屋’中选用的大量竹材、空间布局以及室内的黑色地面,呈现的是我对《末代皇帝》的理解。”# t! V: S; J+ \4 d# ~5 V* k 0 N f6 U0 C, I 每次接手一个项目,隈研吾都会花上很长一段时间对环境进行考察研究,从中找到一些基本元素。“环境不仅是物理的也是文化的,‘竹屋’我找到的基本元素是竹子,三里屯SOHO项目我用到的基本元素就是‘胡同’结构。”三里屯项目设计中,隈研吾采取中国传统格窗式样,试图通过中等高度的建筑在城市中再造一个具有人文尺度的、迷宫般的空间。! a% o5 V! ^# S5 U5 N. N6 N5 t “我们历史中,通过吸收中国建筑的设计哲学,日本人数次修复了他们的建筑史。中国的传统建筑,像苏州园林、北京四合院,它营造出来的氛围令人感动,让人觉得非常平和。” 隈研吾对东方建筑美学的营建离不开他的谦逊,他的负建筑,也是需要“噤声”感受的。6 Q3 D8 H& L; n* i I, X 8 |0 A; B/ L) l1 Q7 F% \7 J 让死亡重新回归建筑( `2 m: @" p8 f+ t2 m - f& s9 Z+ a0 |8 ^( x4 N( i; U 2011年“3•11”大地震后第三周,隈研吾行走在宫城县石卷市,原本能够容纳4万吨级船舶的世界贸易重要港口,瞬间只剩下潮水退却后的瓦砾。他意识到,现代建筑的起点或许一开始就弄错了,钢筋与水泥的建筑交响乐,在自然的咆哮声中,一无是处。“很多在水边的混凝土结构被水冲垮了,而海拔水平稍微高一点的木质结构反而幸存了下来。” 有人问他,“经过了地震,今后你会建造什么样的建筑?” 他答,“能够令人联想到‘死亡’的建筑,我想让死亡重新回归建筑。看着20世纪那些由混凝土和钢筋建造的华丽建筑,生物会忘记死亡,忘记了死亡就会失去对自然的敬畏。” 过去20年,隈研吾在持续建筑实践的同时,从未停止过对于建筑本身的思考和诘问,《十宅论》、《负建筑》、《反造型》等书记录了他的思考历程。2011年4月他曾在媒体上撰写了一篇《日本地震所展现的另一面》。 “自古以来,日本人就因面对天灾时表现出的宿命主义反应而闻名。他们对最近灾难的平静反应令外国观察人士惊讶不已。但这种令人敬畏的传奇表现也有着更为阴暗的一面。这场灾难不仅让人注意到,传统上被描绘为富国的日本存在着经济不平等,还让人注意到了 城市精英面对贫困地区时那种高高在上和漠不经心的态度。……9•11恐怖袭击暴露了摩天大楼的弱点,而摩天大楼正是城市社会的象征。3•11日本天灾显示出众神对城市生活之自负和傲慢的愤怒。”% Q( _* a9 Q! e2 l% Q$ A 地震让隈研吾认识到,建筑师的职责不再是去考虑舒适度、风格,或者形态空间的标新立异,而在于对“地点”的解读,了解当地的自然条件,才能造出“真正结实的房子”。“效仿东京、巴黎或纽约毫无益处。每个地方都有自己的历史、文化——以及潜在的风险。每个地方都应当采取适于应对当地特殊风险的设计风格。建筑师必须重新研究指导我们规划的地图,评估各个地方的风险和潜力,重新思考该如何为特定的地方设计建筑。只有通过评估这些因素,我们才能拿出对建筑、城镇乃至我们国家的真正有力的设计。这次地震震醒了我们,让我们认识到自己的自负之处:城市人轻视地方已经太久。” 对于中国这片外国建筑师的大试验场,隈研吾也提出了中肯建议。“中国现在很多重大建筑项目都请国外设计师来做,但恕我直言,从目前来看,那些作品挺让人失望的。实际上,这些设计师只不过是把自己曾经做过的作品,在中国做了一次复制,就像LV 的包袋一样,仿佛做的是品牌生意。” 但他毫不掩饰对中国“特立独行”的建筑设计师王澍的喜爱。“我非常喜欢王澍先生的作品。从欧美的建筑风格去看,封闭性是一种主流,但王澍的作品,是室内室外紧密地联系在一起,这种风格独特新颖,我非常喜欢。”6 H- p" S3 t2 r; t$ Q 高耸奇特的建筑物更容易被遗忘$ {" C6 ?- a n" W: h 人物周刊:我们现在就在浦东,窗外可以看到上海中心,不知你对这座高耸的建筑怎么看?3 h) _; n( N# U 隈研吾:在日本有这样一个说法,越是高层的建筑,往往最后成为银行不良债券的根本原因。我并不赞同楼越建越高的趋势,包括迪拜和其他国家,我也接到一些建高层建筑的委托,但我一般都婉言谢绝。在日本国内,一些有名的开发商,也想建非常高的、显眼的建筑物。但我感觉,从长远的发展来考虑,这些追求奇特、高耸的建筑物,在历史中往往没有留下非常深的痕迹,10年后就被慢慢遗忘,或者说,被更高的建筑取代了。反过来,留在历史长河中的,都是一些非常坚实的、接地气的建筑。例如哈佛建筑系主任Preston Scott Cohen认为,在地面15米以内的建筑物,才能显示一个建筑师真正的实力。 3 x6 w V* n% b, J8 `) ? 人物周刊:在中国工作期间,你觉得中国和日本的区别在哪里? - _% M5 s7 ]5 T1 ? k! I. ` 隈研吾:中国是老板文化。对于一个项目,老板自己做决定是企业文化中根深蒂固的东西。害怕承担风险的日本工薪族体系是无法建出真正有意思、能够永垂青史的建筑的。像“竹屋”,不仅用了在日本只有不怕被起诉才敢用的材料,它的造型也很大程度上依托了中国的文化。对于建筑,我通常都抱着“输”这样一个态度。如果说输给谁的话,是周边的自然环境,还是输给社会需求?但更高的追求的话,是如何和周边的环境相融合,仿佛它已经消失掉了,隐去了,这里体现出一种禅意的心思。4 x$ ?4 U: ^" f8 v2 E) B 当今中国,因为经济高速发展,只要有些才能的设计师,基本都处于一个不会缺活的状态,但在我看来,这其实是很危险的状态。在这个时候,希望大家能够保持一种批判性,时常问下自己,做这样的建筑真的可以吗?而不是为了建筑而去做建筑。 人物周刊:你在《十宅论》中提到,今天的中国和1980年代的日本很像,是否有一些前车之鉴? 6 Y5 d( j+ l |' \ 隈研吾:确实是。80年代初日本的状态和现在的中国非常像。当时日本处在经济飞速发展时期,老百姓非常想拥有自己的房子、车子,喜欢住在体面的高楼大厦里,感觉这样才能彰显身份。房地产业因此发展非常迅猛,之后把地价房价带到一个高位,但同时它也带来一个负面效应。按理说民间资本投入、房价地价上涨后,应该给整个社会、城市的公共设施带来一个非常大的发展;公共设施起来后,反过来又会映托着整个民间的房地产,这是一个相辅相成的关系。但当时的日本忽略了公共设施的建设,可能你去看单体的某个建筑非常有意思,但整体来讲,并不是做得很好,今天的中国也存在相似的问题。应该说,重视整个民间建筑、个体建筑的同时,也要重视公共设施的投入和整体发展。当年买房买车这股热潮过去后,日本出现了一种新的更为丰富的生活理念。人们开始寻求新的连接、沟通和交流模式。若干年后,想来中国也会像今天的日本一样向这个新方向发展。/ @' H4 O# H( S* p9 ]* ^ 0 C q: ?/ f* M 人物周刊:《负建筑》中你称私宅是一种非常糟糕的状态。 隈研吾:首先私宅这个东西是来自于美国,美国为了整个经济发展提出了个人住房,提高了一个政府的推广、政治的程度在全美国进行推进。但日本制度有不同的地方,相对于那样的方式在日本并不是说以那样的居住方式就能得到幸福,为个人住宅花那么多钱去购买一个私人住宅,其实买的是你的梦想。建设者在并没有那么好的考虑入住者的梦想的情况下,完全根据自己的意愿做好一个个样式让你去挑选,这是一个很残酷的现实,我觉得是不平等的,在我的建筑上希望有一种更加平等的方式出现。所以我对私宅精神的批判,并不是说私宅的形式不好,而是我觉得私宅应该以更加人性、更加亲和、更加能沟通的方式出现。 人物周刊:印象中大牌建筑师都在为富人服务,建筑师应该怎样为广大的民众营造更好的环境?- m0 j; b" k$ w" t 隈研吾:确实有这个倾向。但实际上,越有名的建筑师给富裕阶层设计别墅、高档社区,这应该是其中极小一部分。说句心里话,当时可能非常流行、很时尚,但过了10年之后,这些建筑可能就落伍了,永远赶不上时代的发展。所以,越有名、有能力的设计师,就应该在整体公共设施方面投入力量和想法。我有时候刻意拒绝一些有钱人的委托,把更多精力放到公共设施上。 人物周刊:媒介蓬勃的时代,越吸引眼球的建筑物似乎越能得到大众的认可。传媒会对你产生影响吗? ) Y9 ?' S5 O) H+ R) Z 隈研吾:媒体会对民众产生非常大的影响。设计时,我会重点考虑两个方向:一是这个作品或者这个建筑会坐落在什么地方,他周边的居住或相关人员对这个建筑的看法和意见,这个首先要考虑的。还有一个就是,要让媒体特别容易理解,因为只有他们理解了,才会把建筑介绍到更广的范围,让更多人能了解这个建筑。如何通过媒体去传播自己的想法、设计理念,这里不是单单吸引眼球,所谓吸引眼球是这个建筑的照片非常光鲜,但这个光鲜之后更深层次的哲学概念、设计理念,你有还是没有?这点非常重要。我觉得,库哈斯等人很多建筑只是外表非常光鲜,实际上背后是空的。* M& F( ?0 {3 P& l 人物周刊:说说你对时尚的理解? 9 F0 k$ M. o( N8 Y# z8 X 隈研吾:时尚这个词,在日语里面偏向时装方面。引申为一种潮流的话,我感觉首先我们不能忽视潮流的方向,但同时,你也不能老去追随它。你如果去追随,往往你就落后于这个潮流。只有在潮流的方向当中去发现一些本质的东西,这样,你才能做到引领潮流。' y- m+ C5 ^4 w0 z/ \: X6 j 我认为服装、建筑、工业设计从哲学上来说都是共通的,随着新材料的孕生,实际上一种新的建筑模式,包括影响到我们普通人的居住的模式,都会产生比较大的变化。在现在这样一个时代里,最重要的应该是环保,大家都这么说,但环境之所以这么重要,是由于环境和人的关系十分重要。从我的建筑哲学来看的话,实际上就是如何去设计环境。 ) n; I% W9 c) ^* I 人物周刊:你眼中,未来建筑的发展会是怎样? 隈研吾:未来的一些建筑,应该更结合我们人的本身,甚至是我们的身体。因为社会在发展,物质越来越丰富,人们对物质方面的追求也会越来越高,但实际上,很多东西都是返璞归真的,环境在物质环境极大丰富的过程中被破坏,人们更反过来珍视自身。所以,将来的建筑,应该朝更加服务于人类的方向去发展。 |

精华推荐

换一换

艺术无国界