Building narrative 近日宣布,“No.43”——一栋位于广州西关历史街区的重建骑楼,将于 2025 年 8 月 9 日正式开放。过去十年间,团队将旧建筑及室内空间逐步重建,这里也将成为工作室在中国大陆的办公室、民宿以及社区文化空间,融合东西文化、记忆与当下、研究与建造。同时,该建筑是 Building narrative 创始人、主创设计师Jeffrey Cheng的祖宅。 建筑背景: 文化融合、建筑演变及记忆交迭 No.43 坐落于广州西关宝源路,一条受保护的历史街道,位于旧城西门之外,其建筑形态得以摆脱传统中式城市建筑规范而自由演变。除顺应岭南地区气候、材料及工艺之外,西关建筑还融合了西方设计语言与建造技术。这些技术通过“广州贸易体系”传入——尤其是沙面岛——在1757至1842年间,该地曾是中国唯一对外开放的通商口岸。

43号的建筑风格是西关骑楼的典型代表。至1930年代早期,43号建成时,西关骑楼已普遍采用成熟的构造方式, 将结构、功能运作与室内材料精细融合。其承重系统由砖墙及承托硬木梁组成,厨房、洗手间与阳台地板则审慎地采用了当时较新的钢筋混凝土技术。室内装饰包括花岗岩门框、铸铁栏杆、巧妙开启的彩绘玻璃窗,以及本地压制的嵌花瓷砖,构成一套完整的室内装饰体系,在43号得以实现,也广泛应用于西关骑楼建筑中。

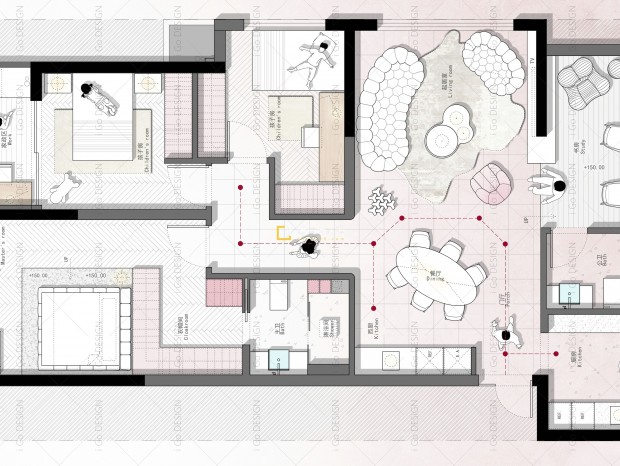

室内设计 :以“置换而非替代”唤醒记忆作为设计主轴 2015年,43号建筑被评估为结构不稳定,随后10年间,Building narrative工作室进行了一系列设计介入与研究。因原建筑已无法维持1930年代的状态,屋顶、楼板及结构皆需重建,加之许多室内饰面遭窃,原木楼梯也受到白蚁侵蚀。因此,设计团队决定采用一种融合旧有材料与当代工艺的方法,构建一个既怀旧又现代的建筑成果。

“置换”成为贯穿43号的记忆激活策略。受艺术家 Rachel Whiteread 建筑模铸作品的启发,设计团队将原木楼梯作为模具,浇筑混凝土。当原木楼梯拆除后,其轮廓以另一种形式呈现。换言之,工作室并未用新楼梯替代旧楼梯,而是将其“置换”——稍加抬升,并以不同材质重现,以此在空间中保留原楼梯的位置与记忆的空缺。 结构层面的“置换”也显而易见。虽然原有砖墙被保留,新建钢架结构则承担屋顶与楼板的支撑功能。新的钢结构并未完全贴合原砖墙之间的空间,从主卧室望向北墙时,所见的缝隙仿佛时间的裂痕——原始建筑与新介入之间的距离。这段“空隙”,也正是光照进入的路径。 因地制宜: 依据城市气候而“生长”的设计 西关建筑多建于原珠江口的稻田堤坝之上,地表下约一米即为地下水。在这片城市密度较高的区域,如何应对湿度与采光问题成为设计首要任务。 三处天井,调光与通风的核心结构,因建筑狭长,空间围绕三个天井组织。中央天井将二楼前后套间隔开,是两户共享的空间,设有公共洗衣机与储物区。前套间的纱门可以向天井打开,必要时将公共空间“征用”为室内延伸。同时,玻璃地板可引导自然光照至一楼工作室的核心区域。 43号的新生: 作为工作室、民宿与社区交流中心 43号的一层将成为 Building narrative 在中国大陆的工作室,用以承载香港总部延展的设计研究,如活动策划、模型制作与材料储备。设计团队与当地工匠、施工人员日常紧密合作,邀请进行一比一比例的实物搭建以测试设计构想。地处广东制造核心区,新办公室也将与香港和泰国项目的材料及构件加工方协同对接,完成我们在亚洲不同地点项目的有效、完整性落地。 空间展览与住宿功能融合在4.5米高的开放式首层,因此场地也特别适合举办展览、或是活动、拍摄场地。首场展览为艺术家 Justin Hui 的场地特定作品《Searching for Poon》,展期为2025年8月9日至12月1日。工作室内设有小型夹层,从香港前来工作的同事可于此短暂留宿。 通过接待客人分享西关记忆与设计,工作室楼上的两户公寓通过临街专用门进入。当家人不居住时,这些空间将作为“民宿”接待宾客。公寓内的装饰与摆设悉心策划,呈现西关文化特色——例如将原地砖改造为洗手间墙砖,部分彩绘玻璃重新装入作为室内隔屏。 岭南与南中国当代设计文化的呈现,新添的家具与装置展现南方当代设计风格,包括香港艺术家 Nicholas Ho 与 Frankie Au,摄影师 Kris Provoost,家具设计师SingChan, 0321 Studio,WUU 及 Daqian Carpet.。供宾客使用的图书区也在逐步完善,精选英文书籍介绍南中国的设计与历史。 |

精华推荐

换一换

收藏

收藏  说两句

说两句

发表评论0