院子,在中国人心中有着极特殊的定义与情感。在过去,院子是一家人安身立命的居所。勤勤恳恳一生,用双手一砖一瓦修建起来,从最初遮风避雨的房子到代代相传的祖宅,一方院子,是中国家庭情感维系的原点。 一代又一代的人在这里完成生老病死,走过一生。他们为院子的每一次“添砖加瓦”,不仅是院子对他们一生历程的见证,也是他们与家,与土地之间经年而累的情感记忆史。是那些琐碎又微不足道的“鸡毛蒜皮”,成就了后来的我们,也为我们在人生前路上永远保留着归处。

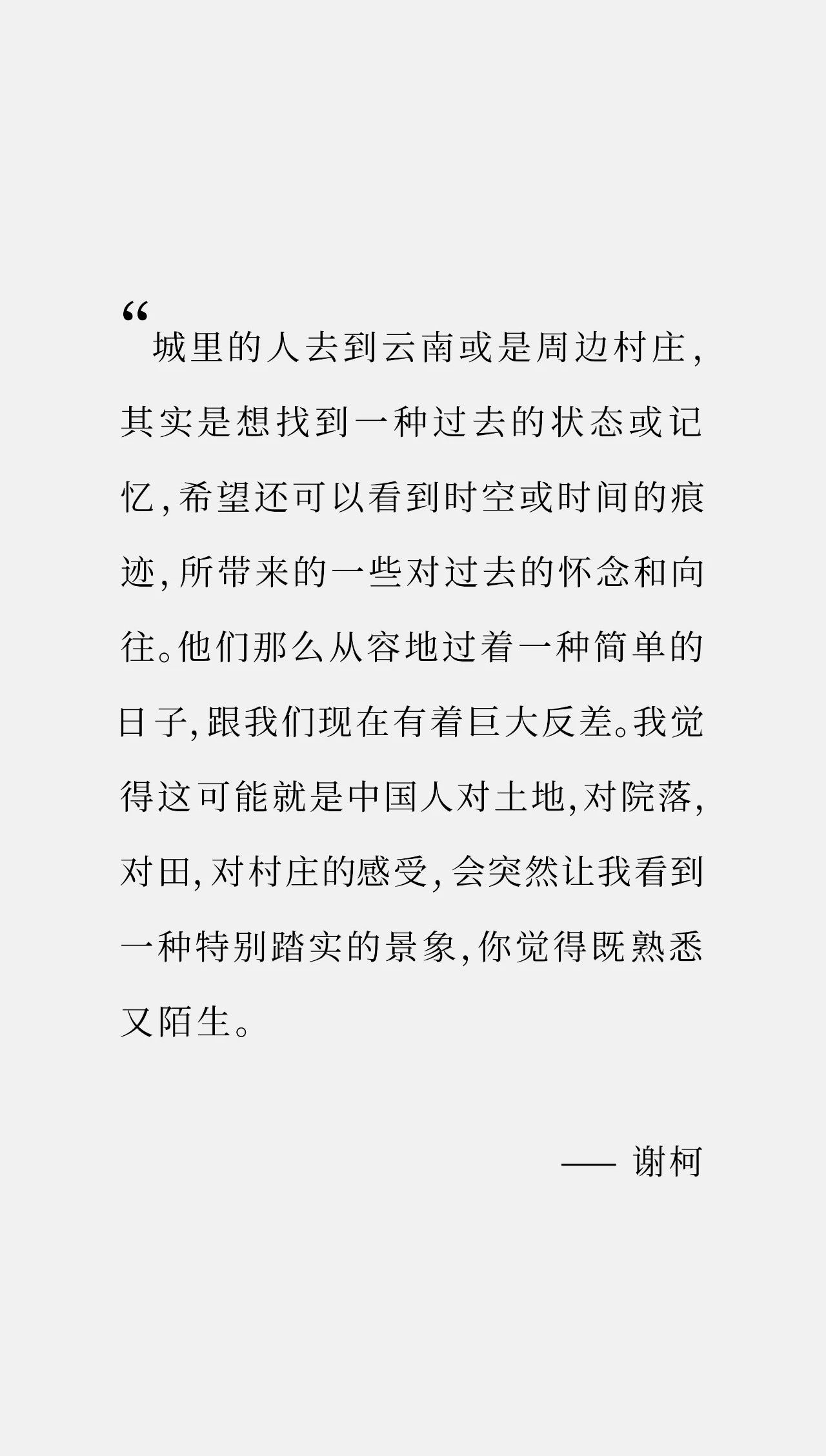

时至今日,院子仍是供人们偏安一隅的居所,但从精神层面而言,又被赋予了更多期待,避世、归宿、归隐田园的终极梦想……对现代人而言熟悉的标签,对院子而言却是稍显陌生的词组。 那些经过岁月洗礼的老院子们,或被遗忘,或被闲置,或被重建……这令院子的未来有了不一样的状态。在谢柯看来,院子,有它自己的样子。

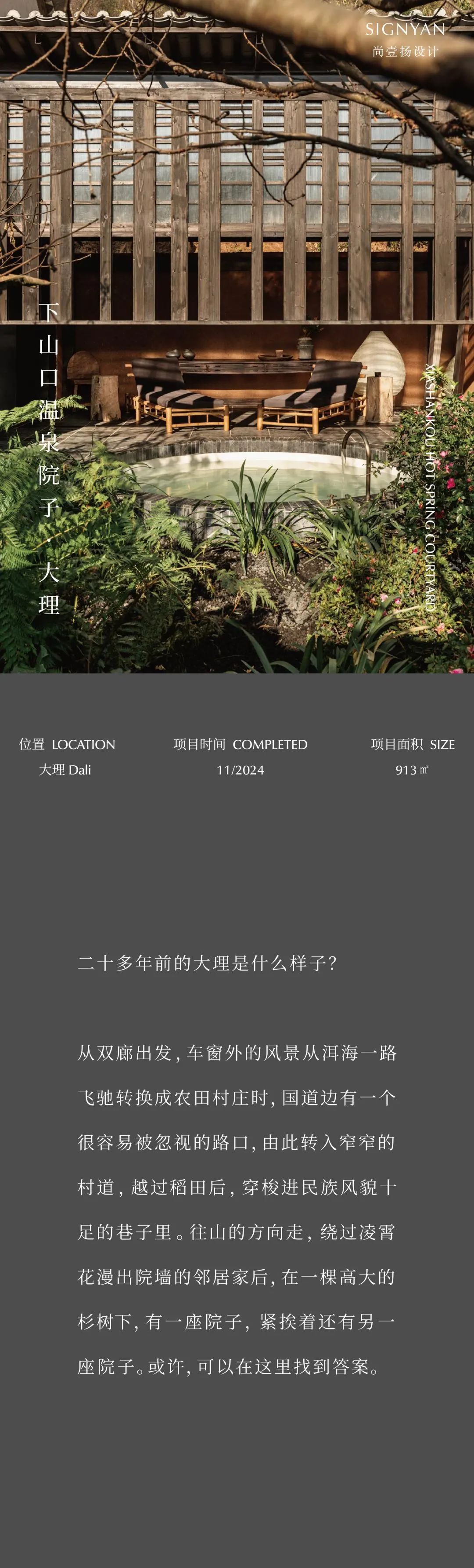

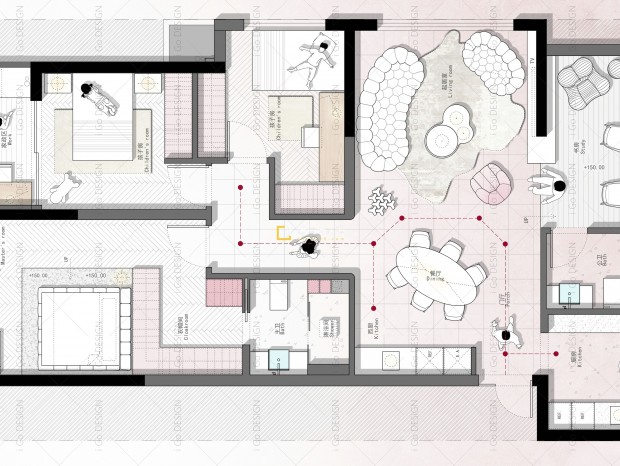

在与大理相处了近二十多年后,在一个再普通不过的村子里,谢柯找到了两座老院子。于是,有了下山口温泉院子。 下山口温泉院子,位于大理市洱源县下山口村,依山而建,是典型的当地民居。两座院子的屋主分别是芮师傅和表妹的家,阿姐说从她很小的时候就住在这里,至少已有五十多年。 阿姐在这里长大,成家,生下一对龙凤胎。孩子们在院子里跑着跑着就长大了,念完书,又走出家门在外打工。慢慢地,家里的人,越来越少,家里的房子,越住越空,但关于“家”的回忆却越来越满。 当谢柯遇见它时,两座院子已经完成了这一阶段的使命。芮师傅和表妹一家都搬进了砖混小楼,老宅被闲置十余年,现在成了饲养家禽,晾晒玉米的地方。但阿姐与阿婆,依然把这里打扫得干干净净,保留着院子里的人气儿。 “大理人爱干净,又勤劳,每一个院子都打理得舒舒服服,长满了花草植物,种在当地人自己做的土盆子里,特别漂亮。”在看到这两座院子时,谢柯说他找回了二十多年前的大理。 当太多人选择将老院子推倒重建,以崭新的房子续写生活时,谢柯选择了“修复”,而非“设计”。修复因漫长岁月而产生的破损,“修复”芮师傅一家与这里的情感链接,也是在“修复”院子这一建筑形态在中国乡土文化中的珍贵记忆。谢柯希望在多年后将院子交还给屋主时,这里的一切依然跟屋主息息相关,是新的,也是熟悉的。 当曾经生活的痕迹被抹掉,与过往的联系被切断,关于这里的记忆就会被慢慢遗忘在落灰的相册里。住在钢筋森林里太久,会忘记曾与土地的亲近,忘记土地原有的温度,我们需要有一个地方,可以重新打开这本“相册”,住回记忆里。 带着这样的想法,谢柯怀着忐忑的心情,与芮师傅进行了一次开诚布公的交谈。最终,被芮师傅的一句,“谢老师,我相信你,你怎么干我都认可”,抚定心境,用四年的时间,一起“修复”出了这座下山口温泉院子。 下山口温泉院子,与之前所有的项目都有所不同。在谢柯与团队经过数次的实地考察与数十个小时的在场体验后,以不考虑商业逻辑,仅从建筑本身出发的前提下,植入二十多年来对大理的感受与感悟,用轻介入的方式对这两座老院子进行了改造,并将“修院子”的主动权交还给了芮师傅。 谢柯对芮师傅说,“你来找当地的村民,按照你们的传统和习惯,改你自己的家”。于是,原本外出务工的芮师傅回到村里,找来当地的师傅们组成一支建筑队,像父辈曾经修这座院子时一样,一砖一瓦,重建自己的家。 老屋建筑体加固与新建部分,均由芮师傅和当地的工匠师傅们合力完成。屋顶的瓦,是从附近村子里回收来的旧瓦。就好像是一张盖在房顶上的“百家被”,邻里间互助的淳朴情感在一片小小的瓦块上有了具象化的体现。 芮师傅说,他们有点“笨”,有些地方看不懂图纸修错了,就反反复复地改,但没有一个人着急,一点一点做到彼此都满意的状态。石材是师傅们一锤锤在院子里锤出来的,夯土墙是一块泥一块泥抹上去的,地面是一点点夯实打出来的,院子里的铁艺也是师傅们现场焊接打磨的…… 每一个环节和工艺,都按照当地的传统和习惯,一点点修复,一点点还原,花费了近两年时间完成。芮师傅每天都到工地来,一步步看着院子慢慢改变。在温泉院子落成后,芮师傅和家人又一次“回家”,这一次,他们不仅是院子的所有者,也是经营者。谢柯邀请芮师傅回来帮忙打理院子,侍养花草,整理院落,就好像他们从未离开。 现在,芮师傅依然会像第一次给谢柯介绍自己的家时那样,热情地给前来体验的客人介绍这座他自己亲手修起来的院子。一一细数,告诉你哪里变了,哪里没变。 两座院子,两个院门。一个铁门,一个木门,都被完好地保留下来。壹号院的铁艺门,油漆褪色,锈迹斑驳,屋檐上的白漆旧迹斑斑,没有翻新,只是收拾得干干净净,依然有门神画上的狮兽守着,等人回来。 贰号院院门的飞檐结构,像张开翅膀的家燕,守护着门楣上的镇宅“瓦猫”,门庭上的砖雕壁画,和木门上几代人触摸留下的痕迹,也守护着家宅安宁,家人安康。 两座院子原本独门独院,连通之后由一条种满花草的蜿蜒小径连接。两栋主屋完整地保留了原有的空间格局,壹号院做休息区和餐厅使用,贰号院为温泉汤池区。 壹号院左侧原有的空间被改造成现在的阳光房,做餐厅使用,是全院唯一新建的建筑。餐单由夕上双廊·格外小馆的团队定制提供,每一次的菜单都会根据应季食材灵活调整,会优先选用当地食材,如村里新鲜供应的水牛奶和村民自家种的瓜果蔬菜。主屋右侧原本空置的院墙处,改造成了供户外休憩的长廊。 壹号院主屋最大的改动是将原有的阁楼打通,整体挑空,整面落地玻璃窗替代土坯墙,让室内景象与院里风光透过玻璃自然流动、呼应。 就像是家里的客厅,一陈一设的尺度给人以自然的松弛感,回家般的自恰在身边流转,惬意,舒展。吧台的加入,以及边柜里满满当当放着供日常使用的各类餐具,浓浓的生活气息,为这份温馨的日常感逐渐升温。 温泉院子里所有的家具,除了原屋主的部分老家具外,大量选择了来自壹集的中古家具、装饰品与艺术品,以及富有历史年代感的品牌。它们来自不同的时间,不同的地方,却在同一空间里与时光交混,彼此间形成一种自然的默契。 贰号院的阁楼,天井,回廊的拱门,阁楼的木楼梯,墙上类似神龛的壁龛,被喷了红漆的玻璃窗……建筑原有的细节与使用的痕迹,都被完整保留。 动工前,谢柯与团队清点了院子里的所有家什,老家具、器皿、农具,都被完好保存,完工后又重新回到他们原有的位置,好似时空交错后的归位,一切都变了又好像没变。 原来用过的边柜,坐过的木凳,还有阿姐背过的背篓和用过的水瓢、土陶罐都一一保留下来,谢柯和团队还从当地市集淘回了各种老家具和小摆件,藤编的竹椅,老师傅刻的石狮子,包浆的长凳……一切又仿佛回到了二十多年前的那个院子,昨天用过的东西,依然在那里,随时都在。 院子里有两棵树,一棵是枣树,另一棵是石榴树。石榴树长得有些歪,枣树今夏又挂果枝头。 大理的气候极适合植物生长,繁茂生机连带着这里的人们也喜气洋洋,生机勃勃。但院子里原有的植物并不多,房子修好后,找来了各种当地植物,山茶、香橼、凌霄、迎春,还有樱桃、枳实、李子和柿子树,有从当地苗圃移栽的,还有从老乡家直接搬来的。像当地村民那样,在自家种上喜欢的花,四季更迭自会带来风景。 老院子原本没有温泉,但下山口村所处地块是洱源四大核心地热区之一,有着全球罕见的世界级医疗矿泉资源。井打下去80米就出了温泉,常年水温62°,大自然的馈赠永远慷慨无私。于是,就有了贰号院里的两眼温泉。 连接主屋厅堂的圆形池,是半露天状态的汤池,用一道弧形的夯土墙与院门相隔,四周围绕四季绿植,还有一棵樱花树作伴。格栅状的木栏在遮挡直射阳光的同时,也为汤池绘了一幅四季光影画。 去往方形池,要穿过走廊来到通往阁楼的天井,通过一道窄门进入。深色调的室内空间,给人一种幽深宁静的氛围感,经由天井洒下的天光指引,进入汤池的那一刻,会深刻体会陶渊明笔下“木欣欣以向荣,泉涓涓而始流”的深义。 方形池为全露天汤池,在这由夯土墙围出的一方天地里,在浸入温泉的那一瞬间,静静等待被日升月落温柔拥抱。 泡好温泉,可以去二楼的阁楼间歇一歇,喝喝茶,窝进沙发里看书闲聊,或者体验一次冥想。即使不泡温泉,也可以来坐坐。这里没有规定必须要做什么,没有既定的流程安排,泡汤与否,发呆与否,一切自在,也都合理。 如何定义下山口温泉院子? 好像无法给出一个准确的答案。用谢柯的话来说,这不是设计出来的,是一个意外,是一种赠予。是人与土地在时间的作用下,自然生成的一个美好意外,也是生活、光阴与记忆共同编织的一份珍贵礼物。 我们不是在做设计,而是在修复空间,还原记忆,让院子回到它原本鲜活的样子。无论是生活的痕迹,还是岁月的沉淀,每一个细小的“划痕”里都是无法复制的珍贵,平凡的日常才最动人,这些“动人”理应被记得,被尊重,被保护,被修复。它让芮师傅脸上扬起了自豪的笑,让这片土地少了一片空荡,多了一份温度,这大抵是下山口温泉院子存在的价值与意义。 建筑及室内设计:谢柯、支鸿鑫、刘晓婕、孔祥喜、杨琳悦 软装陈设:郑亚佳、李茜 景观设计:谢柯、支鸿鑫、刘晓婕、孔祥喜、杨琳悦 家具/艺术品:壹集 YIJI Collection 内容监制:何炎晓 摄影:偏方、乔治 视频:向蜀程 撰文/平面:小昂兄 |

精华推荐

换一换

收藏

收藏  说两句

说两句

发表评论0