大约五年前,万境设计开始接触嵊泗的旅游开发项目。嵊泗位于舟山群岛东北部的悬海之地, 距离舟山本岛约 2.5 小时船程,距离上海、杭州、宁波等周边城市均需 3~5 小时车船程。 尽管近年来已经开发了直升机和水上飞机航线,但相较于现代人普遍追求效率的度假方式,嵊泗的交通条件对潜在旅游消费的吸引力相当有限。

嵊泗列岛的功能发展定位是融海洋文化与海岛民俗风情为一体, 以观光游览、休闲度假和科教活动为主要功能的列岛型国家级风景名胜区,而黄龙岛属于嵊泗整体规划的核心区域。 设计团队初次登上黄龙岛,便被海岛独有的风貌深深打动。

几经走访与深入调研,黄龙岛的困境也在设计团队面前展开 —— 这里面临着严重的乡村空心化问题 —— 岛内年轻人多已离岛,幼儿园与小学也已关闭,留守岛内的渔民大多是老人。 黄龙岛不是个例,中国近三十年快速城市化进程在一定程度上加速了乡村人口结构的变化,没有新的产业投入,乡村老龄化与活力衰退的后果在近几年已初见端倪。

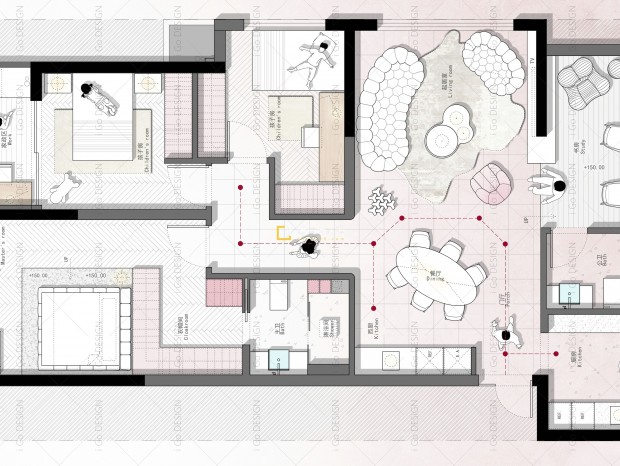

时间的三重维度 随着前期详规工作的深入,设计项目的切入点变得越发清晰:如何保护和利用海洋的自然元素,如何将建筑融入原有海岛渔村民居聚落,如何让人真正地“走进”黄龙岛? 设计团队在黄龙岛最深刻的感受,也是整个设计项目生发的核心:时间。设计以时间的三重维度作为核心概念展开: - 自然的时间:海岛风貌在自然演变规律下形成了独有的地貌形态,是设计中最重要的基础条件,也是整个设计最核心的场所精神。 - 历史的时间:岛民的生活方式和社会活动形成文化沉淀,如黄龙岛独特的原始民居聚落形态与渔耕文化,这些人类居住行为对海岛空间产生的历史性改造,以及由此产生的文化景观层积过程,是设计的切入点。 - 人的时间:人作为第一视角,通过为每一位来访者构建独特的空间体验,使海岛再次拥有汇聚“新”岛民的契机,从而在当代人口流动背景下重构对海岛渔村的认知。 形态:空间转译 酒店整体空间生成策略依循原始村落的空间尺度,并基于地形高差来组织空间秩序。岛上原始民居的多为 60 ~ 180 平方米, 材料以黄色砖石为主,结构强度较好。设计团队将灯塔酒店定位为“轻介入”项目,让建筑成为自然地貌与既有村落肌理的延续部分。 建筑主体被锚固于三处原生保护礁石之间,以一系列阶梯状错位堆叠的模块单元来适应了山体坡度。 建筑群的体量形态与邻近现存原始民居聚落的肌理形成回应的同时,单个建筑与原始的礁石之间是另一种呼应关系。 设计采用独立基础,将实体空间悬挑在礁石之上,平滑的底面和礁石粗粝转折的表面形成充满特色的灰空间,给景观增加了趣味性。 建筑群落顺应陡峭的山势,只有两块相对平坦的风貌礁石,酒店的核心区域便自然分成了 A 和 B 两个组团,被一条沿山脊自然下跌的户外步道串联起来。 设计通过“隐现-窥探-豁达”的感官节奏和“室外-室内”“室内-室外”的多重转化,重构登岛穿行的原始体验。 A 组团以巨大而空旷的岩石大厅为核心。建筑像个“罩子”来保护历经风化的原始礁石,让人有机会去靠近礁石的肌理。 设计试图模糊了“内”与“外”的绝对界限,让空间本身成为一种引导观看的媒介。 当阳光透过天窗洒落在粗粝的岩石上,人们可以在这里近距离接触岩石的质感,感受到时间流逝下永恒不变的自然创造。 B 组团客房单元的布局由三个相对完整的体量组成,空间朝向与开窗设计策略性地响应冬夏两季的日出方位差异,以框定特定的外部景观视野。 设计通过策略性设置的完整窗洞,建立了由室内向外的视觉通廊。 在客房尺度的设计上,人的尺度和体验再次成为时间诠释的关键。 当人的目光穿过一个干净完整的窗洞,阳光漫进室内,海风扑面而来,涛声瞬间涌入耳膜,完成了“室内——室外”的再次转化。 当人停留在任何一个框景之前,时间也停了下来。 大乐之野·黄龙岛灯塔酒店的设计是一次对乡村更新的思考的契机。 更新的本质是对时间记忆的重新编织与活化,因此,设计的介入不是用钢筋水泥覆盖过往,而是在顺应潮汐吐纳,阅读渔火人间,思考海天永恒的基础上, 将当地原有的生活生产场景转化为可体验、可共情、可持续的当代叙事,将海岛空心化的危机逆转为以深度体验为核心的新型海岛特色生态旅游发展的契机。 建筑师: 万境设计 面积: 5000平 项目年份: 2025 年 摄影师:田方方 Lei Bie: 酒店 主创设计师: 胡之乐 设计团队: 金怡然、杨曦、刘宇翱、黄姝斐 委托方: 舟山嵊泗大乐之野酒店管理有限公司 结构深化: 彭翥 给排水设计: 吴旭 电气设计: 方伟刚 暖通设计: 周杰 室内设计: 实在建筑设计工作室 施工单位: 上海野有筑装饰工程有限公司 |

精华推荐

换一换

收藏

收藏  说两句

说两句

发表评论0