|

序 我不知道,我是不是故乡的逆子。我吃着它的乳汁长大,而后弃它而去。我一心离开故乡,到城里去。在别人的城市里,我吃尽了苦头,我走了那么多的弯路,我爱错了很多人,我迷失了很多路。我弄丢了很多珍贵的东西,我弄丢了它们,然后又穷尽一生去寻找。 ——付秀莹《他乡》 场一 永恒的家

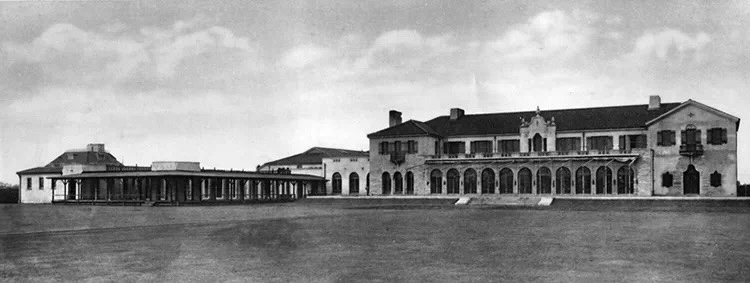

△1931年 邬达克第三个自宅,孙科住宅斜对面 (今番禺路129号,可考图纸藏于上海市城市建设档案馆) 1930年代初,哥伦比亚住宅圈,于他乡建造梦幻家园的野心与对新生活的热切展望。由普益地产开发,意将阡陌交通的水乡打造成美国式的“梦幻乡村”,和在沪侨民“永恒的家”。 上海建筑的黄金时代,来自世界各地的建筑师带来当时最先进时髦的建筑理论与实践技术,上海因此成为展示世界近代建筑风格的大舞台。

△1929-1931年 邬达克第二个自宅 (未及入住就以低价转予孙科) 后称孙科住宅,位于哥伦比亚路22号 (今番禺路60号,可考图纸藏于上海市城市建设档案馆) 场二 孙科别墅 诸如蒋介石、孔祥熙、宋子文、陈立夫等,在有“东方巴黎”之誉的十里洋场上海都拥有豪华别墅。他们经常在繁忙工作之余,乘沪宁快车到上海度周末,过着纸醉金迷的生活,孙科也不例外。他是孙中山的独子,早年就留学于美国加利福尼亚州立大学、哥伦比亚大学研究院,获得硕士学位。他曾经担任过交通部长、建设部长、财政部长、铁道部长、考试院副院长等要职,在国民党内有较高的威信。因受其父孙中山的影响,孙科特别喜欢读书,熟谙文学、哲学和艺术等,也喜欢与社会各界人士交朋友,交游极广。当时,孙科的别墅就在上海哥伦比亚路(今番禺路)22号,现为延安西路1262号卫生部上海生物制品研究所大院内。 ——《细说孙中山家族》 场三 门铃 他大步穿过花园,去拉门铃上的绳子。门铃声响过了,他透过窗户看里面的前厅,但这间屋子一般都是空着的。他又拉了一次门铃,没有回应。他弯下身去看信箱孔,但这儿也看不见太多东西,只有楼梯的一小部分,一张瑞士山景画,还有半开着的厨房门,没有动静。 ——肯.福莱特《寒鸦行动》 场四 向背 正门与前室隐匿在广玉兰背后低调的近乎谦逊,如果不从后方千尺大花园内观察建筑物的背面,人们很难相信这里就是孙科别墅。建筑的正背向关系存在一种得体的旧权贵感,这份精巧内敛与上海滩大部分著名老别墅的艳丽绰约截然不同,作为曾经的政要住宅,它竟然安稳实用。 学习文史知识目的在于“温故”,有文史修养的人生活在从过去到现代一个漫长的时间段里。学习科学知识目的在于“知新”,有科学知识的人可以预见将来,他生活在从现在到广阔无垠的未来。 ——王小波《思维的乐趣》 场五 老灯 我们是一些年老的哨兵,现在有了穿着比我们更漂亮的制服的兵士来接班。现在我们可以把我们的家族——一直到我们十八代的老祖母灯——所看到和经历过的事情统统都告诉你们:整个哥本哈根的历史。 ——《安徒生童话/干爸爸的画册》 场六 管家 “科尔姆斯贵女?”管家说着走到会客室门口,“很抱歉,但主人说他无法抽出时间下来跟您交谈。” “噢。”她猛地感到心中一沉。看来她根本是在痴人说梦。“的确如此,贵女。”管家说,嘴唇下撇得弧度更大,“劳烦您跟我到书房一趟,大人会在那里与您会面。” ——布兰登.桑德森《迷雾之子》 场七 建筑师的客厅 但是,他却从未像他爱奥斯顿·海勒的房子这样爱过这些草图。一连好几个晚上他都待在制图室里,独自面对着一张图纸,想象着那座临海而立的悬崖。在绘制好以前,谁也没见过他的草图。 做好草图的那个夜里,他在制图台前坐下来,看着面前铺开的一张张图纸,一坐就是好几个小时。他一只手撑着头,另一只手垂在身体的一侧,血液在他的手指上聚集,使它们变得麻木,窗外的街道变成了深蓝,又变成浅灰。他并没有看眼前的草图。他感觉到一阵眩晕,异常疲惫。 那图上的房子不是由洛克设计的,而是由它所蹲踞的那座悬崖设计的。仿佛是那座悬崖自己成长,自己完善,最终完成了它一直在等待着的使命似的。那座房子分解成几个层次,依山势走向和地形起落而建,俯仰包合,错落有致,最终达到一种圆满和谐。屋墙与山体同为花岗岩,与山势互为依托。混凝土的阶梯宽阔而突出,银色似大海一般,在回应着海浪和笔直地平线的线条。 ——安.兰德《源泉》 场八 邬达克 很多时候,人们总是觉得自己被命运推着走,走到哪儿算哪儿,毫无回旋余地,是所谓“认命了”。但有时在心里又突然冒出和命运对抗一下的念头,于是邬达克暗中酝酿着、储备着,等待时机,急速调转命数的航向。这一切虽然风险巨大,但也有游戏般,甚至豪赌般的刺激和快感。 邬达克身无分文,在中国辗转流浪,最后到了十里洋场——冒险家的乐园——大上海!后来的故事,按照现在的说法是非常励志的。这位建筑师在异国独立创业,白手起家……现在仍然屹立不倒的上海国际大饭店、大光明电影院、达华宾馆、武康大楼、怀恩堂、爱神花园等都出自这位犹太人之手——拉斯洛·邬达克(Ladislav Hudec,1893—1958)。 ——钟立风《书旅人》 早上起来后,给她讲了陈子善教授在《不日记》里写的一个叫邬达克的斯洛文尼亚人的传奇经历。邬达克是个建筑师,“一战”时入伍,没多久就被俄国哥萨克骑兵俘虏,流放至西伯利亚。1918年,他被转移到中国边境时,突然跳下疾驰的火车逃生…… ——钟立风《书旅人》 场九 永不消逝的电波 △装置|永不消逝的电波 同名著名舞台剧由上海歌舞团于2019年5月12日创作首演 场十 光环 “拉尔夫?”海伦问,“你没事吧?” “没事。”他抬头发现海伦被一圈绚丽的乳白色光环所包围。那光环有着昂贵衬裙般的柔滑质地。从光环处升起的气球线也呈现象牙色调,犹如婚礼礼盒上的绸带般又宽又扁。格蕾琴·蒂尔贝里周围的光环呈暗橙色,光环边缘留下了黄色的阴影。 “你会搬回家住吗?” ——史蒂芬·金《失眠》 场十一 阳台 我记得他站在威尼斯的一个旅馆的阳台上,抽着一根上好的雪茄,想象着这座城市里发生着什么事情,这是个使人十分容易惹祸上身却很难摆脱麻烦的城市;晚上睡不着的时候,我总是很愉快地想象亨利·詹姆斯站在他所住旅馆的阳台上,俯视着下面的城市和过往行人,这些人有他们的需求、他们的职责、他们的问题、他们的精打细算,他还看到人们愉快的乡间生活和健康有序的运河航行;我想到詹姆斯并不知道去其中的某一个地方,只是在阳台上抽他的雪茄。 ——海明威《曙光示真》 几乎全白的铜版雕刻针,在被光线吞噬了的栏柱后,人们分辨出一个形状。上了年纪的男人,闭着眼睛,一把白胡子,一只手放在两腿之间,在一个阳台上,在罗马,在黄昏中,在白天的第三个时辰里,在夕阳的金黄色光芒中,在自由自在的幸福中,在生活于葡萄酒与美梦之间的幸福中。 ——帕卡斯.基尔尼亚 《罗马阳台-世间的每一个清晨》 场十二 毕加索的餐桌 剩下什么呢?一幅画。这幅画除了是一幅画之外什么也不是。而使这幅画不同于它可能变成的装饰性布局的,正是组成这幅画自身的生活形状,在装饰性布局中会显得不合适的部分。 一天,毕加索想画一个屏风,他想在屏风的各个面上加上一些曲线作为简单的装饰,后来他放弃了,屏风却栩栩如生。 ——让.科克托《遇见毕加索》 场十三 方松 |

精华推荐

换一换

-

汽水灌脑 2021-12-23 09:33:43

回复举报

回复举报

-

282777895 2021-11-12 16:20:54

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

收藏

收藏  说两句

说两句

发表评论6