|

平咖啡坐落于杭州上城区紫安弄与天仙庙路的交叉口,向北不出四百米,便是流淌千年的京杭大运河。原址为两面临街的底层商铺,南侧、东侧与隔壁相接,另外两侧以及弧形转角为大面积严丝合缝的固定玻璃。虽与居民社区共融却缺乏商业氛围,周边商铺多数处于空置状态,零星分布着五金、杂货等便民商店。唯一的自然风景是面向西侧从杭州站引出的铁轨绿化隔离带。 ▼项目概览

如何在疏远的场地和街道关系之间建立起日常的连接,以及周边萧条的商业背景下建立起场所感,成为项目设计改造的最大挑战。 ▼场地原貌

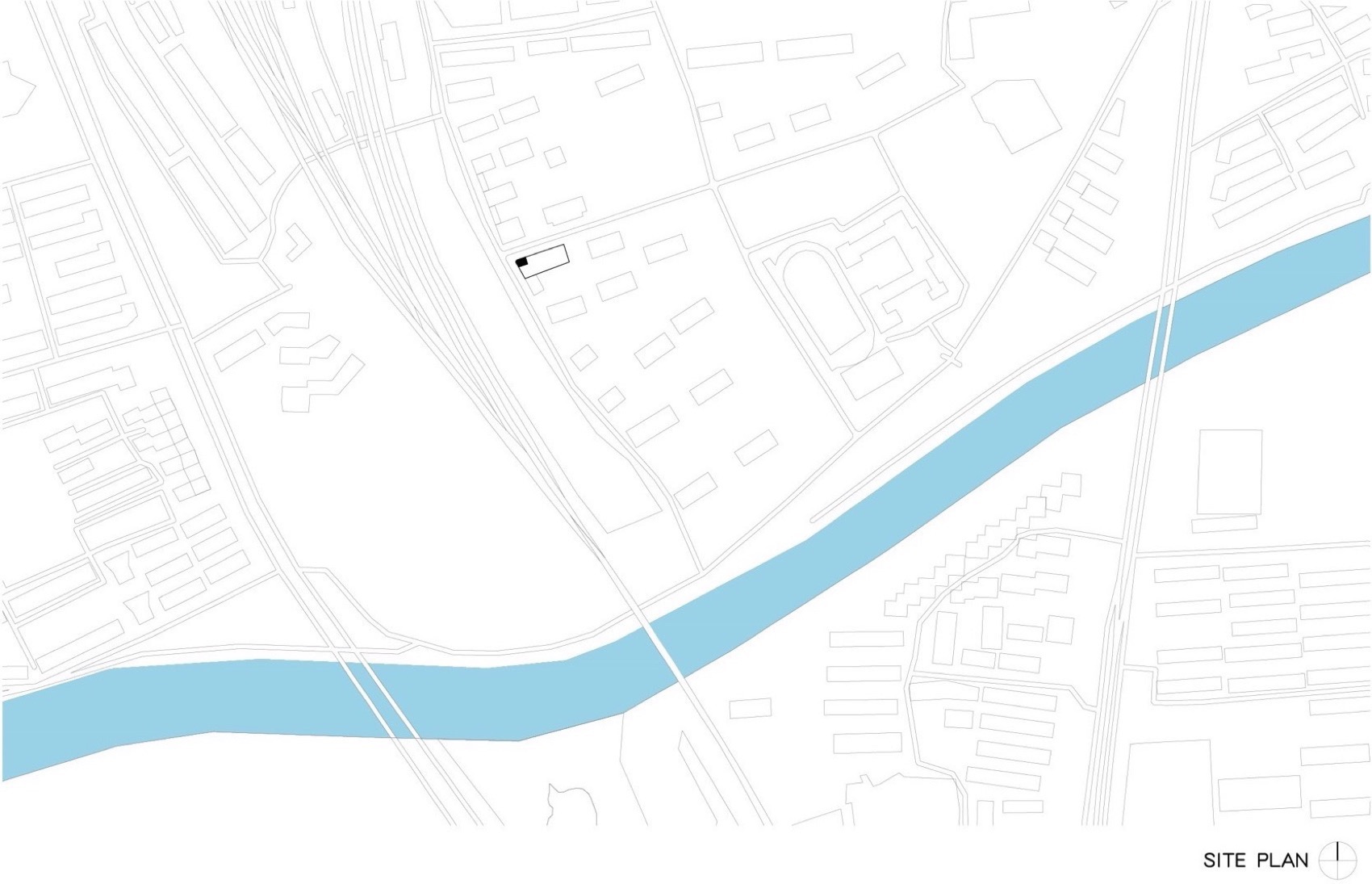

京杭大运河作为人类历史上最长的运河,它并非天然的水系,而是由无数双手、无数个日夜开凿与疏浚而成的,智慧和汗水的结晶。从南到北绵延1794公里的人工自然画卷,将自然地理与人类意志融为一体,静静横亘在历史与大地之间。我们的场地,便置身于这条伟大运河的脉络之畔。西侧,铁路隔离带的绿意恣意生长,是自然的片段;南北两侧,则是朴素的居民生活承载着细碎温润的日常。这两种风景在此处相遇、碰撞。 ▼区位图

▼沿街立面

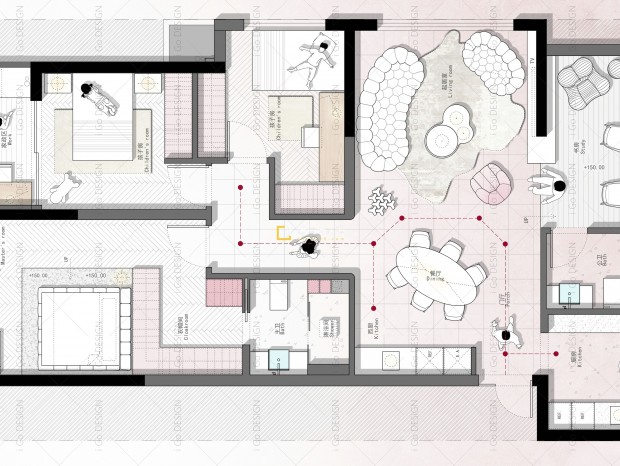

独特的场地气质,以及捕捉和融合眼前的这两种风景成为设计思考的原点。我们试图以建筑插件的方式,转译这份跨越千年的智慧:用水平延展的空间形态,回望运河绵长的历史画卷;用质朴的材料与克制的介入,让自然的生机与生活的烟火在空间中交织共生。 ▼户外转角平台

▼弧形转角屋檐 临街两侧的玻璃幕墙被16米长的墙体取代,新建墙体退让到柱子的背后,形成一个更大的户外平台。平台上方围绕建筑一周设置了转角屋檐,沿着墙体设置长椅,给街道社区带来了一个半户外的停留、休憩,遮阳避雨的地方。 ▼内外关系 上下墙体脱开形成一道16m长的水平条形窗。街道两侧的风景同时被收在了1.2m高*16m长的巨幅画框里。在这悬浮的建筑体量内,将眼前的风景尽收眼底,让光线与静谧悄然渗入。从外部看形成了独特的建筑立面,远看就像一个微微打开状态的长方形盒子嵌在了原始场地内部。 ▼水平长条窗 ▼水平长条窗打开后的状态 ▼窗扇打开后,内外连通 ▼廊下空间 除了吧台,室内座位全部都是沿窗布置。由木匠师傅现场制作的可推拉木窗,让内外空气与视线得以相通,我们想创造出室内外的通透感和连续性,但是这种连续性又是让内外的人都同时具有一定的边界感,各自拥有独属于自己舒服的场域。 ▼从室内看向窗外的风景 正对吧台咖啡操作区域,我们同样也设置了与操作台面等长的条桌,咖啡师在制作咖啡时可以同顾客进行日常的对话。16m的水平长条形窗创造了电影感的动态画面,自然和日常两种风景每天都在窗前交织浮现。 ▼从客座区看向咖啡操作台 ▼从室内看向西侧风景绿化带 ▼从室内看向北侧的居民日常风景 ▼窗边的座位 ▼水平长窗的延展 地面铺陈着墨色天然石材,深邃、静谧;顶部是红雪松木,自室内缓缓延伸至外部的檐廊。通过材料与光线的巧妙组织,让人在空间中感受到流动的风景与时间的沉淀。 ▼从吧台看向点单区 ▼入口陈列区 空间的内外墙面,均覆以定制的灰泥。师傅手作批刮的痕迹被保留,形成了粗糙而丰富的自然肌理。它们以一种谦逊的姿态,与周遭环境融为一体,为整个空间铺陈出朴素而静谧的底色。 ▼从吧台座位区看向入口陈列区 ▼在廊下透过窗看向室内 ▼点单区和自助区 室内外陈列的家具与金属灯具,多是由主理人悉心挑选、来自上世纪的旧物。它们带着经年使用的温润光泽与独特纹理,为空间注入了难以复制的暖意,与一种如见故般的熟悉感。 ▼黎明时刻的平咖啡 在平咖啡,我们尝试为沉淀于内心的感受,找到一种空间的回应。于是,光的温度、器的触感、咖啡食物的本味与空间的静默,共同构成了一段完整的感知体验。这里不只是一个咖啡店,更是一处让日常与仪式欣然相遇的场所,体验空间。我们期望,这种朴素而专注的生活之美,能成为一种自然而然的日常习惯。 ▼概念模型拆解 ▼总平面图 ▼平面图 ▼剖面图 项目名称 | 平咖啡 项目地址 | 浙江省杭州市上城区天仙庙路与紫安弄交叉口 项目面积 | 100平方米 设计时间 | 2024 设计单位 | MOU建筑工社 设计主持 | 吴状 设计团队 | 付仕玉,翟新晨 项目摄影 | 吴昂 主要材料 | 天然石材、定制灰泥、红雪松木、老榆木、不锈钢、锌钛板 |

精华推荐

换一换

收藏

收藏  说两句

说两句

发表评论0